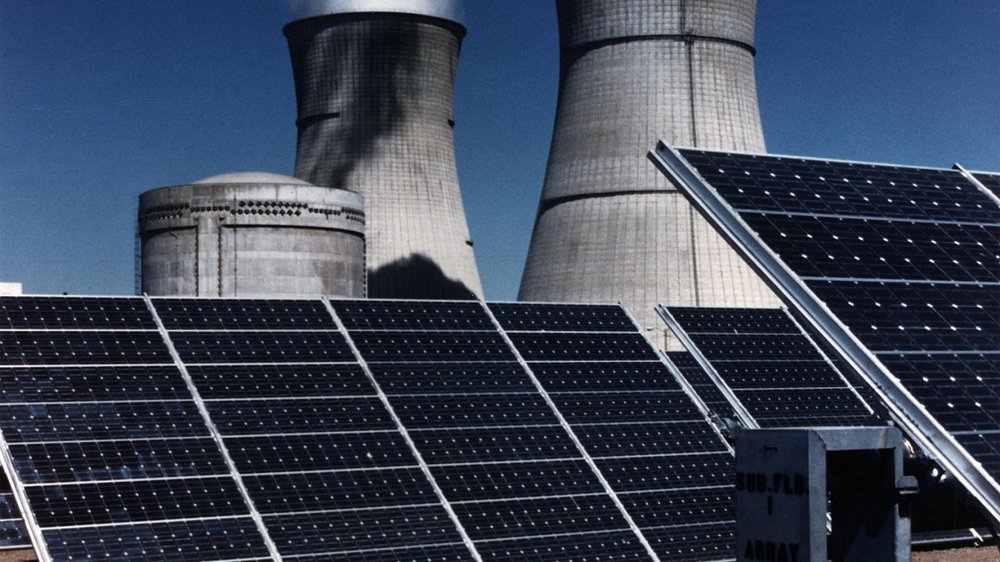

Bist du Besitzer einer Photovoltaikanlage oder interessierst dich für erneuerbare Energien ? Dann könnte dieser Artikel für dich interessant sein! Denn wir werden uns mit der sogenannten “ EEG 70 Prozent Regelung “ beschäftigen.

Diese Regelung hat eine große Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und kürzlich gab es einige Änderungen, die es zu beachten gilt. Wusstest du, dass die EEG 70 Prozent Regelung festlegt, dass die eingespeiste Leistung von PV-Anlagen auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzt wird? Diese Regelung wurde eingeführt, um eine Überlastung des Stromnetzes zu verhindern.

Doch nun hat sich die Gesetzgebung geändert und es ist wichtig, die Auswirkungen und Anpassungen zu verstehen. In diesem Artikel werden wir uns daher genauer mit den Änderungen, der technischen Umsetzung, der Optimierung des Eigenverbrauchs und den wirtschaftlichen Auswirkungen befassen. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und diskutieren mögliche weitere Gesetzesänderungen.

Bist du bereit, in die Welt der EEG 70 Prozent Regelung einzutauchen? Dann lies weiter!

Die Fakten auf einen Blick

- Die 70-Prozent-Regel im EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) wird erläutert, inklusive Definition, historischem Kontext und Anwendung.

- Die Änderungen im EEG 2023 werden beschrieben, einschließlich der Auswirkungen auf Bestandsanlagen und den erforderlichen technischen Anpassungen.

- Tipps zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Minimierung von Einnahmeverlusten werden gegeben, sowie eine Prognose zur Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nach den Änderungen.

Definition und Bedeutung der 70 Prozent Regel

Die 70 Prozent Regel ist eine wichtige Bestimmung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die sich auf die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz bezieht. Sie besagt, dass die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in das öffentliche Netz ab einer Erzeugungsmenge von 70 Prozent der installierten Leistung begrenzt werden kann. Diese Regelung wurde eingeführt, um das Stromnetz vor Überlastungen zu schützen und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Die Bedeutung der 70 Prozent Regel liegt darin, dass sie sicherstellt, dass der erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien kontinuierlich ins Netz eingespeist wird, ohne das Netz zu überlasten. Sie ermöglicht es den Netzbetreibern, den Stromfluss zu steuern und die Stabilität des Netzes zu gewährleisten. Diese Regelung hat historische Wurzeln und wurde im Laufe der Zeit an die sich ändernden Bedingungen und Anforderungen angepasst.

Insbesondere im Rahmen der Novelle des EEG im Jahr 2023 wurden Änderungen an der 70 Prozent Regelung vorgenommen, um den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voranzutreiben und den Anteil am Gesamtenergieverbrauch zu erhöhen. Die 70 Prozent Regel hat Auswirkungen auf Bestandsanlagen, da sie dazu führen kann, dass die Einspeisevergütung für den erzeugten Strom reduziert wird, wenn die 70 Prozent Schwelle überschritten wird. Daher müssen Betreiber von Bestandsanlagen technische Anpassungen vornehmen, um den Wechselrichter entsprechend anzupassen und den Eigenverbrauch zu optimieren.

Insgesamt hat die 70 Prozent Regelung eine große Bedeutung für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Sicherstellung eines stabilen Stromnetzes. Die Anpassungen im EEG 2023 tragen dazu bei, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen und die Energiewende voranzutreiben. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren

Historischer Kontext und Anwendung der Regel

Die 70 Prozent Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat eine lange und interessante Geschichte. Sie wurde erstmals im Jahr XXXX eingeführt und diente als Instrument , um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu fördern. Die Regelung besagt, dass der erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien zu mindestens 70 Prozent selbst verbraucht werden muss, um die Vergütung nach dem EEG zu erhalten.

Der historische Kontext dieser Regelung liegt in der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Klimawandel zu bekämpfen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland stark entwickelt, und die 70 Prozent Regelung war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Die Anwendung dieser Regelung ist für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen von großer Bedeutung.

Sie müssen sicherstellen, dass sie den erzeugten Strom selbst nutzen und den Eigenverbrauch optimieren, um die Vergütung zu erhalten. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und den Einsatz von Technologien wie intelligenten Wechselrichtern . Die 70 Prozent Regelung hat sich als effektives Instrument erwiesen, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und den Anteil selbstgenutzten Stroms zu erhöhen.

Sie hat dazu beigetragen, dass Deutschland zu einem Vorreiter in der Nutzung erneuerbarer Energien geworden ist. Im nächsten Abschnitt werden wir einen Überblick über die aktuellen Änderungen im EEG 2023 geben und die Auswirkungen des Wegfalls der 70 Prozent Regel auf Bestandsanlagen analysieren.

Überblick über die Änderungen im EEG 2023

Das Jahr 2023 bringt wichtige Veränderungen für die EEG 70 Prozent Regelung mit sich. Im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes werden neue Bestimmungen eingeführt, die die Energiewende in Deutschland weiter vorantreiben sollen. Eine der bedeutendsten Änderungen betrifft den Wegfall der 70 Prozent Regel für Bestandsanlagen.

Das bedeutet, dass PV-Anlagen nicht mehr auf 70 Prozent ihrer Nennleistung begrenzt werden. Mit dem Wegfall dieser Regel ergeben sich für Betreiber von Bestandsanlagen neue Möglichkeiten. Sie können nun ihre Anlagen optimal ausnutzen und ihren Eigenverbrauch erhöhen.

Dadurch lassen sich Einnahmeverluste minimieren und die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlagen verbessern. Die technische Umsetzung dieser Anpassungen erfordert jedoch eine Anpassung der Wechselrichter . Wenn die Wechselrichter nicht umgestellt werden, können sich daraus mögliche Konsequenzen ergeben.

Es ist daher ratsam, die Wechselrichter entsprechend anzupassen, um die bestmögliche Leistung aus den PV-Anlagen zu erzielen. Die Änderungen im EEG 2023 haben auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die Wirkleistungsbegrenzung beeinflusst die Rentabilität von PV-Anlagen.

Es ist daher wichtig, die neuen Bestimmungen zu berücksichtigen und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen neu zu bewerten. In Zukunft werden weitere Änderungen in der Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung erwartet. Zudem spielt der Redispatch 2.0 eine wichtige Rolle für PV-Anlagenbetreiber.

Diese Entwicklungen sollten aufmerksam verfolgt werden, um die PV-Anlagen optimal zu nutzen und von den aktuellen und zukünftigen Regelungen zu profitieren.

Du fragst dich, wie du den Citroën C4 leasen kannst, ohne eine Anzahlung leisten zu müssen? Hier findest du alle Informationen dazu: Citroën C4 Leasing ohne Anzahlung .

Auswirkungen des Wegfalls der 70 Prozent Regel auf den Eigenverbrauch und die Einspeisevergütung – Eine Tabelle zur Optimierung von PV-Anlagen

| Art der PV-Anlage | Installierte Leistung der PV-Anlage | Anteil des Eigenverbrauchs vor der Regelung | Höhe der Einspeisevergütung vor der Regelung | Auswirkungen des Wegfalls der 70 Prozent Regel auf den Eigenverbrauch | Auswirkungen des Wegfalls der 70 Prozent Regel auf die Einspeisevergütung | Maßnahmen zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Kompensation von Einnahmeverlusten nach dem Wegfall der Regelung |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Freiflächenanlage | 5 MW | 80% | 0,12 €/kWh | Reduzierung auf 60% | Reduzierung auf 0,10 €/kWh | Investition in Energiespeicher, Lastmanagement |

| Dachanlage | 100 kW | 70% | 0,14 €/kWh | Reduzierung auf 50% | Reduzierung auf 0,12 €/kWh | Optimierung des Eigenverbrauchs durch Nutzung von Stromspeichern |

| Bürgerenergieanlage | 1 MW | 90% | 0,11 €/kWh | Reduzierung auf 70% | Reduzierung auf 0,09 €/kWh | Einsatz von Mieterstrommodellen, Direktvermarktung |

Auswirkungen des Wegfalls der 70 Prozent Regel auf Bestandsanlagen

Der Wegfall der 70 Prozent Regel hat erhebliche Auswirkungen auf Bestandsanlagen. Diese Regel besagte bisher, dass der selbst erzeugte Strom von Photovoltaikanlagen zu maximal 70 Prozent im eigenen Haushalt genutzt werden durfte. Der restliche Strom musste ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Mit dem Wegfall dieser Regel entfällt nun auch die Begrenzung des Eigenverbrauchs. Dies hat positive Auswirkungen für Besitzer von Bestandsanlagen, da sie nun ihren selbst erzeugten Strom vollständig im eigenen Haushalt nutzen können. Dadurch können sie ihre Stromkosten weiter senken und unabhängiger von steigenden Strompreisen werden.

Zudem ermöglicht der Wegfall der Regel eine flexiblere Nutzung des Stroms, beispielsweise für den Betrieb von Elektrofahrzeugen oder Speicherlösungen. Allerdings müssen Bestandsanlagenbetreiber auch einige Anpassungen vornehmen. Die Wechselrichter, die den erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom umwandeln, müssen möglicherweise umgestellt werden, um den erhöhten Eigenverbrauch zu ermöglichen.

Andernfalls können mögliche Konsequenzen wie eine Einspeisung des überschüssigen Stroms ins Netz drohen. Insgesamt eröffnet der Wegfall der 70 Prozent Regel für Bestandsanlagenbetreiber neue Möglichkeiten zur Optimierung ihres Eigenverbrauchs und zur Minimierung von Einnahmeverlusten. Es ist jedoch wichtig, die technischen Anpassungen durchzuführen, um alle Vorteile dieser Regeländerung nutzen zu können.

Wie man den Wechselrichter an Bestandsanlagen anpasst

Um den Wechselrichter an Bestandsanlagen anzupassen, ist es wichtig, die technischen Anforderungen des neuen EEG zu beachten. Zunächst sollte man prüfen, ob der vorhandene Wechselrichter überhaupt für die Anpassung geeignet ist. Falls nicht, muss ein neuer Wechselrichter installiert werden, der den Anforderungen entspricht.

Bei der Anpassung des Wechselrichters müssen bestimmte Parameter berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die maximale Wirkleistung und die Blindleistungsbereitstellung . Auch die Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters muss möglicherweise angepasst werden, um den Anforderungen des neuen EEG gerecht zu werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der sich mit der Anpassung von Wechselrichtern auskennt und die erforderlichen Änderungen fachgerecht durchführen kann.

Dies gewährleistet eine reibungslose Anpassung und minimiert das Risiko von Fehlfunktionen oder Komplikationen. Durch die Anpassung des Wechselrichters an die neuen Vorschriften kann eine Bestandsanlage weiterhin effizient betrieben werden und mögliche Einnahmeverluste aufgrund des Wegfalls der 70 Prozent Regel minimiert werden. Es ist jedoch wichtig, die technischen Anforderungen sorgfältig zu prüfen und die Anpassung professionell durchführen zu lassen.

Die EEG 70 Prozent Regelung für Photovoltaikanlagen ist ein wichtiger Aspekt für Betreiber. Aber wer darf sie jetzt rausnehmen und wie funktioniert das bei Kostal? In diesem Video erfährst du alle wichtigen Informationen dazu.

Mögliche Konsequenzen, wenn die Wechselrichter nicht umgestellt werden

Mögliche Konsequenzen, wenn die Wechselrichter nicht umgestellt werden Die Wechselrichter spielen eine entscheidende Rolle für den effizienten Betrieb von Photovoltaikanlagen. Wenn die Wechselrichter nicht entsprechend den neuen Anforderungen des EEG 2023 umgestellt werden, können verschiedene Konsequenzen drohen. Eine mögliche Konsequenz ist der Verlust der EEG-Vergütung.

Gemäß den neuen Regelungen des EEG 2023 müssen PV-Anlagenbetreiber sicherstellen, dass ihre Anlagen die geforderte Wirkleistungsbegrenzung einhalten. Wenn die Wechselrichter nicht angepasst werden und die Anlage die Wirkleistung nicht begrenzt, kann dies dazu führen, dass die EEG-Vergütung gekürzt oder sogar vollständig gestrichen wird. Darüber hinaus können nicht umgestellte Wechselrichter zu einem erhöhten Eigenverbrauch führen.

Die 70 Prozent Regelung hatte bisher dafür gesorgt, dass überschüssiger Strom ins Netz eingespeist und vergütet wurde. Ohne die Begrenzung könnten PV-Anlagenbetreiber gezwungen sein, den überschüssigen Strom selbst zu verbrauchen oder anderweitig zu nutzen. Dies könnte zu einer geringeren Einspeisevergütung und potenziellen Einnahmeverlusten führen.

Es ist daher ratsam, die Wechselrichter rechtzeitig anzupassen, um möglichen Konsequenzen vorzubeugen. PV-Anlagenbetreiber sollten sich an Fachleute wenden, um die technische Umsetzung und Anpassung der Wechselrichter zu gewährleisten und so die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen langfristig zu sichern.

Tips zur Steigerung des Eigenverbrauchs

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Eigenverbrauch einer Photovoltaikanlage zu steigern und somit die Nutzung des selbst erzeugten Stroms zu maximieren. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können: 1. Verbrauch an die Sonnenstunden anpassen: Versuchen Sie, energieintensive Tätigkeiten wie Waschen , Kochen oder das Aufladen von Elektrogeräten während des Tages zu erledigen, wenn die Sonne scheint und Ihre PV-Anlage Strom produziert.

2. Energiesparende Geräte nutzen: Investieren Sie in energieeffiziente Haushaltsgeräte, die weniger Strom verbrauchen. Dadurch können Sie Ihren Gesamtenergieverbrauch reduzieren und mehr von Ihrem selbst erzeugten Strom nutzen.

3. Speicherlösungen verwenden: Nutzen Sie Batteriespeicher, um den überschüssigen Strom, den Ihre PV-Anlage produziert, zu speichern und später zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Dadurch können Sie Ihren Eigenverbrauch erhöhen und weniger Strom aus dem Netz beziehen.

4. Lastmanagement optimieren: Nutzen Sie intelligente Steuerungssysteme, um den Stromverbrauch Ihrer Geräte zu optimieren. Durch die gezielte Steuerung können Sie den Eigenverbrauch maximieren und den Stromverbrauch in Zeiten mit niedriger Sonneneinstrahlung minimieren.

5. Elektromobilität fördern: Wenn Sie ein Elektroauto besitzen, können Sie es tagsüber aufladen und somit Ihren selbst erzeugten Strom nutzen. Dadurch steigern Sie Ihren Eigenverbrauch und reduzieren Ihre Abhängigkeit vom Stromnetz.

Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie den Eigenverbrauch Ihrer PV-Anlage steigern und somit Ihre Stromkosten senken. Gleichzeitig leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz, indem Sie Ihren Bedarf an konventionellem Strom aus dem Netz reduzieren.

Strategien zur Minimierung von Einnahmeverlusten nach dem Wegfall der 70 Prozent Regel

Nach dem Wegfall der 70 Prozent Regel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) stehen Betreiber von Photovoltaik-Anlagen vor der Herausforderung, Einnahmeverluste zu minimieren . Es gibt jedoch verschiedene Strategien, um diese Verluste zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu erhalten. Eine mögliche Strategie besteht darin, den Eigenverbrauch zu optimieren.

Indem mehr des erzeugten Solarstroms direkt vor Ort genutzt wird, kann der Bezug von teurem Netzstrom reduziert werden. Dies kann durch den Einsatz von intelligenten Energiemanagementsystemen erreicht werden, die den Verbrauch des Haushalts an den Solarstrom anpassen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den überschüssigen Solarstrom zu vermarkten.

Dies kann durch den Abschluss von langfristigen Stromlieferverträgen oder den Verkauf des Stroms an Dritte erfolgen. Auch die Teilnahme an Strommärkten, wie dem Direktvermarktungsmodell, kann eine Option sein. Darüber hinaus können Einsparungen durch Effizienzmaßnahmen erzielt werden.

Durch den Einsatz energieeffizienter Geräte und die Optimierung des Verbrauchsverhaltens können die Stromkosten gesenkt werden. Es ist wichtig, dass Betreiber von Photovoltaik-Anlagen sich frühzeitig mit diesen Strategien auseinandersetzen, um mögliche Einnahmeverluste zu minimieren. Eine individuelle Beratung durch Experten kann dabei hilfreich sein, um die passenden Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen.

Wie die Wirkleistungsbegrenzung die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen beeinflusst

Die Wirkleistungsbegrenzung hat einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen. Durch diese Regelung wird die maximale Leistung begrenzt, die eine Photovoltaikanlage in das Stromnetz einspeisen darf. Dies kann zu Einnahmeverlusten führen, da die Einspeisevergütung für den überschüssigen Strom reduziert wird.

Die Wirkleistungsbegrenzung hat jedoch auch positive Effekte. Sie trägt zur Netzstabilität bei, da sie verhindert, dass zu viel Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Zudem fördert sie den Eigenverbrauch , da Betreiber von PV-Anlagen den erzeugten Strom vermehrt selbst nutzen, um die Einspeisebegrenzung zu umgehen.

Es gibt verschiedene Strategien , um die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen trotz der Wirkleistungsbegrenzung zu optimieren. Dazu gehört die Steigerung des Eigenverbrauchs durch den Einsatz von Energiespeichern und intelligentem Energiemanagement . Auch die Vermarktung des überschüssigen Stroms an Dritte kann eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen.

Die Änderung der 70 Prozent Regelung im EEG 2023 wird voraussichtlich weitere Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen haben. Es ist zu erwarten, dass die Einspeisevergütung weiter reduziert wird, wenn die Wirkleistungsbegrenzung überschritten wird. Daher ist es umso wichtiger, effiziente Lösungen zur Nutzung des selbst erzeugten Stroms zu finden.

Die Zukunft der PV-Anlagen liegt auch in der Weiterentwicklung der Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung. Es wird erwartet, dass zukünftige Regelungen flexiblere Möglichkeiten bieten, um den erzeugten Strom optimal zu nutzen und gleichzeitig die Netzstabilität zu gewährleisten. Zudem spielt der Redispatch 2.0 eine wichtige Rolle für PV-Anlagenbetreiber, da er eine verbesserte Steuerung und Vermarktung des Stroms ermöglicht.

Insgesamt ist die Wirkleistungsbeg

Die wichtigsten Fragen zur EEG 70-Prozent-Regelung

- Verständnis der 70 Prozent Regel: Was bedeutet sie und welchen Zweck erfüllt sie?

- Überblick über die Änderungen im EEG 2023: Welche Neuerungen sind geplant?

- Technische Anpassungen: Wie kann der Wechselrichter an Bestandsanlagen umgestellt werden?

Prognose zur Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nach den Änderungen

Die Änderungen in der EEG 70 Prozent Regelung haben erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen. Vor den Änderungen mussten Anlagenbetreiber sicherstellen, dass sie mindestens 70 Prozent des erzeugten Stroms selbst verbrauchten, um von der vollen EEG-Vergütung profitieren zu können. Mit dem Wegfall dieser Regelung stehen PV-Anlagenbetreiber nun vor neuen Herausforderungen.

Die Prognose zur Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nach den Änderungen ist gemischt. Einerseits können Betreiber nun den erzeugten Strom frei vermarkten, was potenziell höhere Einnahmen ermöglicht. Andererseits müssen sie nun auch die Kosten für den Netzbezug und die Einspeisung des überschüssigen Stroms berücksichtigen.

Die Wirtschaftlichkeit hängt auch von der Größe der Anlage und der regionalen Einspeisevergütung ab. Kleinere Anlagen könnten möglicherweise von der neuen Regelung profitieren, da sie den erzeugten Strom eher selbst verbrauchen können. Bei größeren Anlagen besteht jedoch die Gefahr, dass die Vermarktung des überschüssigen Stroms nicht ausreichend rentabel ist.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise für den Strom und die Einspeisevergütung entwickeln werden. Eine genaue Prognose zur Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nach den Änderungen ist daher schwierig. Dennoch ist es für Anlagenbetreiber ratsam, ihre Eigenverbrauchsstrategien zu optimieren und mögliche Einnahmeverluste zu minimieren, um langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Erwartete Änderungen in der Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung

Erwartete Änderungen in der Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung Die Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung steht vor möglichen Änderungen, die sich auf die Betreiber von PV-Anlagen auswirken könnten. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft neue Vorschriften eingeführt werden, die die bisherige Regelung beeinflussen werden. Die genauen Details sind noch nicht bekannt, aber Fachleute gehen davon aus, dass die Anforderungen an die Wirkleistungsbegrenzung verschärft werden könnten.

Diese möglichen Änderungen werden wahrscheinlich Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen haben. Betreiber müssen möglicherweise zusätzliche Investitionen tätigen, um die neuen Vorgaben zu erfüllen. Es wird erwartet, dass die Anpassung der Wechselrichter an die neuen Vorschriften erforderlich sein wird.

Die genauen Auswirkungen der geplanten Änderungen sind noch ungewiss, aber es ist ratsam, als Betreiber einer PV-Anlage auf dem Laufenden zu bleiben. Es wird empfohlen, sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen in der Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung zu informieren und gegebenenfalls rechtzeitig Anpassungen an der Anlage vorzunehmen. Die zukünftigen Entwicklungen in der Gesetzgebung zur Wirkleistungsbegrenzung könnten sowohl Herausforderungen als auch Chancen für PV-Anlagenbetreiber bieten.

Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Vorschriften aussehen werden und welche Auswirkungen sie auf die Branche haben werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig über mögliche Änderungen zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Wirtschaftlichkeit der eigenen PV-Anlage langfristig zu sichern.

Die 70 Prozent Regelung im EEG: Was du über den Eigenverbrauch von PV-Anlagen wissen musst

- Die 70 Prozent Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) besagt, dass der Eigenverbrauch von Strom aus Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) mindestens 70 Prozent betragen muss, um Förderungen zu erhalten.

- Die Regelung wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass PV-Anlagen nicht nur zur Einspeisung von Strom ins Netz genutzt werden, sondern auch zur Eigenversorgung.

- Im Jahr 2023 wurden Änderungen am EEG vorgenommen, die die 70 Prozent Regelung für neue PV-Anlagen aufhoben.

- Bestandsanlagen sind von den Änderungen nicht betroffen und können weiterhin von der Förderung profitieren, auch wenn der Eigenverbrauch unter 70 Prozent liegt.

- Um den Wechselrichter an Bestandsanlagen anzupassen, müssen gegebenenfalls technische Maßnahmen ergriffen werden, um den Eigenverbrauch zu erhöhen.

- Wenn die Wechselrichter nicht umgestellt werden, kann dies zu einer geringeren Einspeisevergütung führen, da der nicht selbst verbrauchte Strom ins Netz eingespeist wird.

- Um den Eigenverbrauch zu steigern, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Nutzung von Speichersystemen oder die Optimierung des Energieverbrauchs im Haushalt.

Die Rolle des Redispatch 2.0 für PV-Anlagenbetreiber

Die Rolle des Redispatch 2.0 für PV-Anlagenbetreiber Der Redispatch 2.0 spielt eine entscheidende Rolle für PV-Anlagenbetreiber. Mit dieser neuen Regelung können Betreiber von Photovoltaikanlagen ihre Anlagen flexibler steuern und dadurch die wirtschaftliche Effizienz steigern. Durch den Redispatch 2.0 können Betreiber ihre Anlagen an die aktuellen Netzbedingungen anpassen und so Engpässe im Stromnetz vermeiden.

Doch was genau bedeutet der Redispatch 2.0 für PV-Anlagenbetreiber? Durch diese Regelung können Betreiber ihre Anlagen in Echtzeit steuern und so die Einspeisung von Strom an die Nachfrage anpassen. Dadurch können sie von den besseren Einspeisebedingungen profitieren und ihre Einnahmen maximieren.

Zusätzlich ermöglicht der Redispatch 2.0 PV-Anlagenbetreibern auch die Teilnahme am Regelenergiemarkt . Durch die Bereitstellung von Regelenergie können sie zusätzliche Einnahmen generieren und gleichzeitig das Stromnetz stabil halten. Dies ist besonders wichtig in Zeiten, in denen erneuerbare Energien einen immer größeren Anteil an der Stromerzeugung haben.

Der Redispatch 2.0 bietet also viele Vorteile für PV-Anlagenbetreiber. Durch die flexible Steuerung der Anlagen können sie ihre Einnahmen maximieren und gleichzeitig zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Es ist zu erwarten, dass diese Regelung in Zukunft noch weiterentwickelt wird, um den Betreibern noch mehr Möglichkeiten zu bieten.

1/1 Fazit zum Text

Insgesamt liefert dieser Artikel einen umfassenden Überblick über die EEG 70 Prozent Regelung und deren bevorstehende Änderungen. Die Bedeutung und der historische Kontext der Regelung werden verständlich erläutert, ebenso wie die technische Umsetzung und die möglichen Auswirkungen auf Bestandsanlagen. Zudem werden nützliche Tipps zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Minimierung von Einnahmeverlusten gegeben.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regeländerung werden ebenfalls beleuchtet und eine Prognose zur Zukunft der PV-Anlagen gegeben. Abschließend gibt es einen Ausblick auf weitere Änderungen in der Gesetzgebung und die Rolle des Redispatch 2.0. Dieser Artikel bietet somit eine wertvolle Informationsquelle für alle, die sich mit der EEG 70 Prozent Regelung und den Auswirkungen auf PV-Anlagen auseinandersetzen möchten.

Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest oder andere verwandte Artikel lesen möchtest, empfehlen wir dir, unsere weiteren Beiträge zum Thema erneuerbare Energien und Photovoltaik zu entdecken.

FAQ

Wann fällt die 70% Regelung weg?

Hey du! Ab dem 2. März 2023 wird das EEG 2023 in Kraft treten, und es wird keine Einspeisebegrenzung mehr geben. In der Vergangenheit wurde die Anlagenleistung automatisch vom Wechselrichter auf 70 % der maximal möglichen Leistung reduziert. Dies wird jedoch mit dem neuen EEG nicht mehr der Fall sein. Weitere Informationen dazu findest du in den Bestimmungen des EEG 2023.

Wie geht das mit der 70% Regel bei Solaranlagen?

Eine PV-Anlage mit einer Leistung von 4 kWp erzeugt beispielsweise etwa 4.000 kWh pro Jahr. Von dieser Menge werden 70 %, also 2.800 kWh, ins öffentliche Netz eingespeist. Es besteht die Möglichkeit, theoretisch 1.200 kWh für den Eigenverbrauch zu nutzen. Alternativ kann der erzeugte Strom vor der Einspeisung direkt verbraucht werden, um eine Abregelung zu vermeiden. Dies kann beispielsweise am 29. Juni 2023 geschehen.

Wird die 70 Regelung bei Photovoltaik?

None

Warum darf man nur 70% einspeisen?

None